首页 > 新闻 > 热点透析 / 正文

本书封面(来源:资料图)

本文摘自:《百年画坛钩沉》,作者:斯舜威,出版:东方出版中心2008年10月版

□1917年,张大千到日本留学。同学中有一位叫朴锡印的朝鲜人,是胡适在美国哥伦比亚大学留学时的同学,英文说得非常地道,张大千甚为佩服,相比之下,觉得日本人的英语说得太蹩脚了。

一次,他对一个日本同学说:“日本人的英语真蹩脚,听听朴先生的英语说得多好。”谁料日本同学反唇相讥:“你不知道亡国奴的舌头是软的?要伺候人当然得学好话。”张大千听了非常生气,他用家里寄来的钱专门请了一个在天津长大的日本姑娘做翻译,决定从此不学日语。他发誓:今后不管身在何处,自己只说中国话。

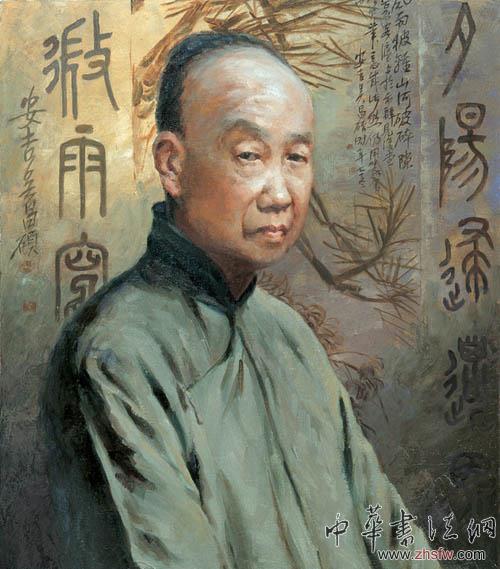

□1917年,吴昌硕的继配施氏夫人在上海去世。吴昌硕委托他一位姓陈的朋友从简办理丧事。几位同道挚友和施氏的亲朋好友前来吊唁,吃了一顿豆腐饭,就命儿子扶施氏灵柩返回故乡,葬于安吉县鄣吴村附近的凤麟山上。

丧事过后,那位姓陈的朋友交给吴昌硕一份奠仪单。吴昌硕说:“我不是说过一律谢绝吗?怎么还有这些奠仪?”再一看,奠仪中有一元、二元,也有七八元、十多元的。送礼的大都是亲戚、挚友,还有一些左邻右舍,却没有过去曾向他要过书画的达官权贵的名字。

吴昌硕(资料图片)

为了感谢亲朋挚友的吊唁和馈送的奠仪,照当时的做法,应当去书店买来“谢唁帖”,填上名字,按奠仪单每人一张作为回谢。但是,吴昌硕却拿来宣纸,亲笔用工楷书写谢唁,然后一一送上门去。吴昌硕的书法,特别是他的工楷,在当时已是难得的珍宝。所以接到“谢唁帖”的,个个喜不自禁,互相传诵。那些达官权贵深悔自己没有在施氏夫人的治丧中送上一份“奠仪”,有的甚至想补送。

一天,那位姓陈的朋友跑来对他说:“昌硕兄,丧事办完。但仍有几个人想要送奠仪,你看如何处置?”吴昌硕笑着说:“你去对他们说,这次不必事后补送了,就等以后我死了一起送吧!”