首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

用志不分,乃凝于神

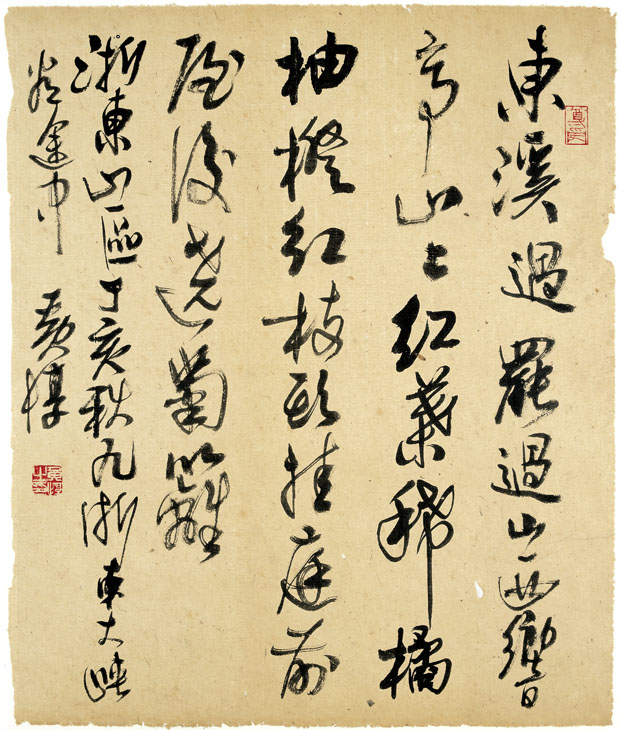

——访第四届中国书法兰亭奖·艺术奖获得者黄惇

■本报记者 孙超

黄 惇 号风斋,1947年出生。南京艺术学院教授、博士生导师,南京艺术学院研究院副院长、艺术学研究所所长。享受国务院特殊津贴专家。现为国务院学位委员会学科(艺术学)评议组成员,中国书协理事、学术专业委员会副主任,西泠印社理事,中国艺术研究院中国书法院、中国篆刻艺术研究院研究员。著有《中国古代印论史》、《中国书法史·元明卷》、《从杭州到大都——赵孟頫书法评传》、《秦汉魏晋南北朝书法史》、《中国印论类编》等。

书法报:首先祝贺黄先生获得第四届中国书法兰亭奖·艺术奖,您也参加了在绍兴举办的颁奖典礼与作品展览,能够获奖,您有什么感受?

黄惇:作为获奖者,我首先要感谢兰亭奖的评委们和书法界对我的认可,感谢长期关心我的师友以及家人,同时也要感谢养育我的南京艺术学院和江苏这块肥沃的土地。

此刻,让我想起恩师陈大羽先生曾经教导我的两句话——“寂寞之道”和“天道酬勤”,这八个字都出自齐白石老人的印语。“寂寞之道”,是说无论是艺术还是做学问,都要耐得住寂寞,所谓板凳要坐十年冷。“天道酬勤”是说任何成功之路都伴随着艰辛的勤奋。这两句话我受用至今。

兰亭奖的艺术奖,要求书法家、篆刻家有全面的素养,对照一下,我知道自己距离历史的要求还多有差距,需要加倍学习。因此,获奖对我而言只是一种鞭策。

书法报:您一直被视为当今帖派的代表人物之一。您是怎样选择帖学这条道路的?有哪些书家影响了您的书风形成?读帖、临帖给您书法创作最大的助益是什么?

黄惇:大约在1985年前后,我开始关注自己的书法道路选择,注意到我们的前辈和同代人的书法大多受晚清碑派书风的影响,专攻帖派的人少之又少,此思潮使然。要突破前代的笼罩,必须突破这种思潮而重新审视书法史的发展规律。此后我有缘做董其昌的书论整理,发现他贯通历代书法的法宝是窥透笔法。以前我受碑派思潮的影响,看到学二王一路的书法觉得都差不多,而没有碑刻中那些字的外形变化强烈。有了对笔法的认识,再去临习二王一路的作品,眼界大开,而且越深入越有收获,读帖也越读越有味,并对康有为关于“书者形也”有了批判性的认识——这大约是历史最形而下的书法观。同时我也注意到,自清中期以来长期不占主流地位的草书和行书,却是东晋至清初的主流。这期间许多杰出书家留下的优秀作品,以前一般学书者看不到,现在由于印刷术的进步,正大量出现在我们面前。我从不回避清代碑派有杰出的大家,但我同时认为碑学思想中存有缺陷。我选择帖学一路,是因为我认为帖派一定会复兴,这是历史的必然。这种选择起初是孤立的,许多热爱帖学的前辈和我的同代人可能都有过这样的感受,但信念使我坚持。二十多年过去了,两年前在南京有过一个70后书家群体展,作品中帖学一路的占了80%,这种变化已说明了一切。今天的各种展览,很多元,碑派、帖派还有多种流派共同发展,真好,因为流派纷呈肯定比一派独尊好,这才有利于完整地继承历史留下的优秀书法遗产,才有利书法的繁荣发展。

我对二王、米芾用功多一些,也喜欢苏东坡,对王铎晚年的作品也有吸收。有些评论说我书学赵、董,我非常重视这两位大家的书学思想,但基本上不涉他们的笔法,因为这两家我虽看得多却临得太少。学习古人的书法是要下气力去临摹的,临摹的同时要强调读帖,读不懂笔法就什么都临不到手,感觉到的也会跑掉,这是我的体会。花甲之后,我临得比以前更多,临帖如饮食,不饮不食,何来能量?古人不言创作,然言由心摹手追到心手两忘。今天有些青年人把书法当设计搞构成,接受些新思想是好的,但如本末倒置,凡创作必打草稿,以一件作品写数十遍为创作,再加五彩拼贴,则何来心手两忘?何来写意?今天有这样的过程不必奇怪,也是时代使然。不过如有时间去反复弄一张创作,我却宁可将这时间花在临古上。

书法报:我们注意到,艺术奖颁奖词中还提及您的篆刻成就。您是怎样吸取青花瓷押印的形式美感而形成自己的独特印风的?

黄惇:这种印风的作品最初展出于我硕士毕业展上,算是一种探索,捡瓷片中的偶得,被人认可则出乎意外。我归结起来可用发现、印化、新面三点来概括。一是发现,在历史遗存中发现一种可以在创作中开拓的印章艺术形式语言。青花瓷押本身是印文化的一种,但大多数是写画的,这种写的味道与通常的金石味不同,笔意是其特色,我以为可借鉴。二是印化,如何将青花瓷押的章法、笔意、边栏等形式美转化并用刀刻出来,即将印外的语言融进印内来表现,我称这个过程为印化。三是新面,面孔新不容易,这就是大家所说的独立印风。既要是前人没有的,又要在传统中可以被接受,那就要化俗为雅,化野为文。如果是新面孔,但丢失了印章特有的美,那就没有意义了。

书法报:您不仅在书法篆刻创作上取得突出成绩,在书法篆刻学术研究方面也硕果累累,请问您是怎样协调创作和研究之间关系的?对今天的学书者有什么建议?

黄惇:我年轻时爱好广泛,随着年龄增长,放弃了许多追求。就艺术创作和理论研究而言,我对书法篆刻创作有兴趣,对读书研究兴趣也很浓。当然不能要求别人也一样,因为我知道兴趣是因人而异的,但我认为兴趣是可以培养的。中国古来就有癖、痴之说,古有印语“癖于斯”,黄公望号“大痴”,不痴、不癖,终不能专精,这癖与痴都是指兴趣,可见,兴趣在艺术学习中的动力作用。南京人也叫“玩”,精不精叫“玩”得好不好。当然这个“玩”字古人也早就用过,唐代书家张怀瓘认为书法当“玩迹探情”,一玩二探,其中大有深意。兴趣固然重要,但要玩好、玩通,仅凭兴趣是不够的,技不进于道,便是知其然而不知其所以然。这个道理许多人都懂,但做起来并不容易。客观地说,我有幸在“文革”后读了研究生,也珍惜这样的人生机遇,以后在大学执教,必须重视理论,不然如何面对学生。谈到如何协调创作和研究,我并没有刻意去协调。在我看来,没有人除了吃饭睡觉整天干一件事的,叫协调不如叫调和,创作和研究换着玩玩,既可避免乏味疲劳,又可互为补充。比如临帖写字过程中也想问题,发现问题。写论文讲究问题意识,有了问题不要放过,再去思考读书,查寻文献,甚至回到创作实践中去印证。时间长了,持之以恒,必有收获,我的许多论文便是这样完成的。总结下来勤思考、想问题、打破砂锅问到底,大概是获得研究成果的最初基础。古人言“养”,养眼、养心、养气,这叫休养,休养必须慢慢来。现代的社会发展快速、诱惑多,外则热闹,内易浮躁,皆为学习之大敌。我对学生说,在快和闹的时代一要学会慢,二要学会静,否则一事无成。

书法报:《中国印论类编》出版后,被誉为中国印学研究领域的新里程碑。我们获悉几个数字,这部著作您花了近30年,字数近100万,校对用了4年多,问世以来在出版、学术、教育界共4次获奖,分别是第二十届金牛杯优秀美术图书奖金奖、国家新闻出版总署第三届“三个一百”原创图书工程(不分奖次)、2012江苏省人民政府优秀社科成果一等奖、2012教育部高校优秀社科成果二等奖。在编写出版过程中想必有许多甘苦的经历,可以和我们分享一下吗?

黄惇:《中国印论类编》于2010年底出版后,除美术、书法篆刻界多种专业报刊给以报导和评论外,像上海的《东方早报》等报刊也整版发表该书的序言,是我始料不及的。我想也许除开这本书的专业资料价值外,与现在已很少有作者去关注古代艺术资料的整理、校勘与分类工作有关。这样的工作,“短平快”做不了,反之它耗时、费力,还要有耐心。这些原始资料是一点一滴长期积累的,滴水可穿石。迄今我仍保留着20世纪80年代初期的手抄底稿、黑白照片、胶卷和后来才可能复印的大量资料。电脑普及是近十年的事,用电子古籍查资料,也使我更多地获得文献。这本书我没有用简化字,从古文献整理的立场出发,选择用繁体,更不避异体字。原因是我想尽量还原古文献的语境,因为我注意到简化字本往往造成对古代文献的误读,并不可避免地出现错误。虽然繁体版对青年人阅读困难些,但鉴于懂篆刻的读者大致都有很好的识字能力,所以从专业角度考虑,我以为是合适的。

长期作这样的古文献整理、分类,确实很艰苦,费时费力,无数个“三更灯火五更鸡”;但也很享受,享受发现的喜悦,也享受孤独宁静。有人说,这又不来钱,稿费还抵不上半张字,你何苦呢?长期的坚持,是有一种信念在支撑着我,这个信念就是我认为这些印学文献是中国优秀的文化遗产,我希望通过自己的努力使其在快速的现代化进程中能保留下来,不至流失。这些资料原是我为撰写《中国古代印论史》而逐渐积累的,1995年王朝闻先生来宁,我有幸以《中国古代印论史》请教,王老嘱咐我,一定要把《中国古代印论史》的原始文献整理出来出版,让更多的学人研究。他当时并不知道《中国印论类编》早在1988已列入某出版社的出版计划,但当时的历史条件,几乎没有一个出版社愿意出不赚钱的书。2001年,我将《中国印论类编》作为课题的一部分,申请了《全国艺术学科十五规划课题》,并于2005年底结项交由荣宝斋出版社出版。责编崔伟先生与我配合得很好,反复的校对远远超过一般三、四校,我已记不清是七、八校还是十来校,总之我们都以出好书为目标。作为印论古文献的汇编,这本书也具有工具书的性质,如果能为更多有志研究印学的人带来方便,那是我最大的愿望。

苦和乐是相伴相生的,也有许多师友、学生与我分享。尤其是校对的四年中,由于要按照出版单位的周期完成,有时我与七八位学生整月不分昼夜地工作,没有他们的帮助,靠我一人是完不成的。辛劳中,我们互相切磋,甚至争论,这种快乐也是珍贵的人生体悟。

书法报:作为高校老师,您耕耘书法教育数十年,培养了诸多优秀的书法人才,本次兰亭奖理论奖、创作奖中,您的学生曹建、蔡显良、吴鹏、刘东芹、柯学刃等也站在了领奖台上,能否谈谈您在人才培养方面的做法?

黄惇:我1982年读研,1985年留校执教,迄今已近30年。《庄子》中说:“用志不分,乃凝于神。”可基本概括我在教学、工作中的状态。做老师的,最大的快乐是看到学生的成长和成就。此次兰亭奖,有我多名学生获理论奖、创作奖,获奖者从博硕生到大专生,还有学生的学生,相聚在绍兴,他们来祝贺我,我说同喜同喜,大家都很开心。

说到培养学生,我觉得爱生是第一条,爱就要严。严格,每一个学生的接受能力是不同的,但不能因接受的差异就放弃严的要求。我希望学习书法的大学生两手都要硬,两手指专业训练和文化修养、研究理论两方面。这样的想法其实很简单,因为我读书法史,没见过只会写而胸无点墨者,也没见过只会说而不善写的理论家。书法与其他艺术相比,其文化内涵要丰富得多,又必须以汉字为基础,所以就书法而言,要求两手硬是不过分的。“打铁还要自己硬”,“响鼓还要重棰敲”,用在这里我想也很妥帖。对待学生,既要教也要学,他们身上有很多东西值得我学习,这才是完整的“教学”。现在有些青年学生艺术感觉很好,就是轻视理论修养,于是别人捧两句,便不知所以然。渐次越写越差,原因是不知书法篆刻必须由技进于道。反之,今天的研究生中,如果轻视实践,轻视书法篆刻的技法,那么写论文就难免隔靴搔痒讲外行话,这是因为书法具有很强的技艺特征,而这种特征是不能被忽视的。

书法报:对于中国书法兰亭奖·艺术奖的评选,您有什么想法和建议?

黄惇:本届兰亭奖·艺术奖是中国书协历届兰亭奖的改革和深化,新的评审方法即综合立体考虑一位获奖者的多方面,应该视为一种进步。我前面说书法家要两手硬,就是这个意思。谢谢《书法报》。

猜你喜欢

- 2015-03-17 中国在全球艺术市场的份额继续回落

- 2015-03-17 沈阳故宫首次展出86件中国古代铜镜

- 2015-03-17 中国画都·潍坊艺术百家学术邀请展

- 2015-03-17 继往开来——2015中国版画家邀请展

- 2015-03-17 沈阳故宫首次展出86件中国古代铜镜

- 2015-03-17 民间收藏者现日本旧地图 证明钓鱼岛非日属

- 2015-03-17 盘点世界收藏界的中国风(图)

- 2015-03-17 行家称红木家具收藏未来热点是酸枝

- 2015-03-16 兰亭何为:兰亭奖评审的尺度与标杆

- 2015-03-16 林语堂:书法是中国美学的基础

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)